91吃瓜:聚焦长江流域水污染治理!哈工大(深圳)王旭教授团队

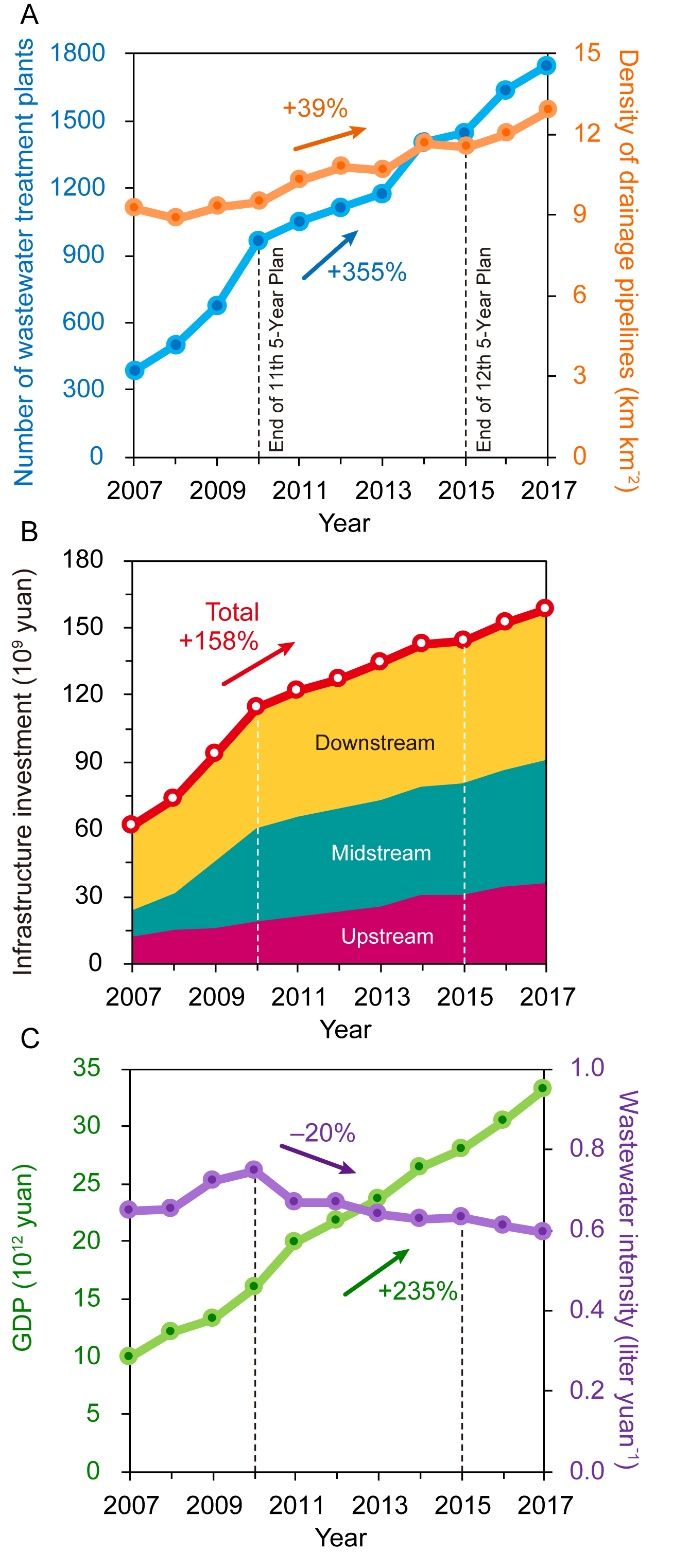

读创/深圳商报首席记者 吴吉 通讯员 谢梁晖长江流域水污染治理成效如何?生态环境保护与经济高质量发展该如何兼顾?...

91吃瓜:赤潮的危害是什么 赤潮是自然灾害吗

赤潮的危害有哪些?赤潮会对海洋环境产生破坏,当赤潮出现时,许多浮游生物会快速繁殖并聚集,形成浓密的赤色水域,这些生物在消亡后会分解出大量有机质,从而消耗水体中的溶解氧,造成水体缺氧,进而危害其他生物的存活,接下来就探讨赤潮是否属于自然灾害。

赤潮的危害是什么

赤潮

海潮现象通常分为两种类型,一种是带有毒性的,另一种则没有毒性。带有毒性的海潮,其形成原因在于构成海潮的生物体内含有特定毒素,或者是以能够分泌毒素的生物为主。一旦海潮出现,会对海洋的自然环境、渔业生产、旅游产业以及人类身体健康造成不同程度的负面影响。

1.对海洋生态环境的危害

海洋是多种生命与环境、生命与生命之间紧密联系、彼此影响的整体系统。这个系统里的物质更替、能量传递,都处在平衡状态

浮游植物突然的急剧增加或大量聚集是导致赤潮现象的最根本原因,这种现象的出现与海洋生态系统的生产过程密切相关,因此,生物体和自然环境之间的相互作用机制需要科研人员深入探究。赤潮刚开始时,藻类进行光合作用,水里叶绿素a的含量显著上升,溶解氧也变得很高,而化学耗氧量则大幅降低,同时会大量用掉水中的二氧化碳,打破海域二氧化碳的稳定状态,造成海水酸碱度出现明显变化,海水的pH值会随之增加。这种外部条件的波动,影响了海洋生物的栖息地,让部分海洋生物的生长、发育和繁殖受阻,造成一些生物迁徙或者消亡,最终破坏了生物的群体构成,扰乱了原本的生态稳定。

一旦形成的赤潮具有毒性,那么,动物若误食了这些有毒藻类,其生命安全就会受到极大危害;部分有毒藻类释放的毒素会沿着海洋食物网逐级传递,最终危害到高营养级的海洋生物,例如石房蛤毒素和软骨藻酸就曾引发海洋哺乳动物或鸟类中毒的事件。有些藻类喜欢聚在一起生存,它们会聚集在海面上形成大片浮游物,当这些藻类数量足够多时,会阻碍光线进入水中,从而妨碍海底植物进行光合作用,同时也会干扰海洋生物的呼吸过程,造成水下许多生物死亡。部分藻类还会分泌一种像胶水一样的液体,让海水变得浑浊粘稠,会卡住某些海洋生物的呼吸器官,影响它们呼吸和寻找食物的能力,最终可能因为无法呼吸而死亡。

总而言之,赤潮对海洋环境造成的损害极为显著,特别是在我国部分封闭性较高的内海区域,一旦发生赤潮现象,原本环环相扣的生态平衡难以维系,原有的生态体系及其运作机制必定遭受破坏,极有可能形成一种从水体营养过剩引发赤潮,再由赤潮生物消亡分解导致营养盐重新回到水体中的恶性循环过程。

2.对渔业的危害

最值得重视的是赤潮对渔业造成的破坏,赤潮能让内湾养殖的物种全部损失,外海捕捞也可能因赤潮而毫无收获。虽然并非每次赤潮都会造成如此严重的后果,但赤潮每年都会引发不同程度的经济损失。接下来列举近些年赤潮对我国渔业造成较重损害的案例。2010年到2012年期间,虽然出现了不少赤潮灾害,但规模都相对有限,因此接下来将重点讲述2009年以前的赤潮事件。2009年5月17日,福建省莆田市南日岛邻近海域爆发了范围广阔的赤潮现象,持续时间达8天,覆盖面积约为10平方千米,该次赤潮的主要生物种类是夜光藻,受影响的水域呈现出红色条纹状分布特征。

由于这次海藻水华持续时间偏长,受影响海域面积较大,同时正值天文小潮期,海水垂直交换能力减弱,导致附近海域的海洋水产养殖出现严重问题,经济鱼类和成品鲍鱼成片死亡现象普遍,最终造成渔业经济损失高达六千万元。2009年5月23日,福建平潭龙王头海水浴场和流水码头海域出现异常现象,持续时间共两日,覆盖范围达20平方公里,主要生物为夜光藻,受影响水域呈现深红色带状,该次灾害导致海水养殖产业损失500万元。2008年6月16日到21日,辽宁丹东邻近海域出现有害藻华现象,其覆盖范围最广时达到500平方公里,主要致灾生物为夜光藻,附近海域的贝类养殖业因此遭受损害,造成的直接经济损失为200万元。

2007年6月11日到13日,福建省平潭东澳一级渔港码头西侧海域和平潭龙王头海域出现了小范围赤潮现象,造成这种现象的藻类主要是米氏凯伦藻,导致海水养殖直接经济损失达到500万元人民币。2007年9月7日到21日,广东省汕尾港区及其周边海域也发生了赤潮,此次赤潮的最大范围达到了30平方千米,主要成因为棕囊藻,造成直接经济损失100万元人民币。2006年12月3日到23日期间,广东省汕尾港附近海域出现了异常现象,呈现红色潮水,覆盖范围最广时达到45平方公里,导致该区域的海水颜色发生改变,主要是由球形棕囊藻引起的,伴随有少量鱼类死亡的情况发生。2005年5月30日到6月10日期间,浙江南麂列岛周边海域出现了赤潮现象,其最大范围达到了500平方公里,这次赤潮的主要构成生物是米氏凯伦藻和具齿原甲藻,导致网箱中养殖的鱼类数量锐减,直接造成的经济损失高达2400万元,这个数额几乎相当于南麂镇整个年度渔业养殖产值的总和。

另外,这次有害藻华蔓延至洞头、瑞安、苍南的海域范围,沿途区域均可见到海洋本土鱼类和人工养殖鱼类出现死亡现象。2005年5月31日到6月16日期间,在浙江洞头进行有害藻华监测的区域及其周边海域,有害藻华的峰值面积达到约300平方公里,构成此次藻华的主要生物种类为米氏凯伦藻和具齿原甲藻,由此造成的直接经济损失为3700万元。2005年7月4日,在山东东营港周边海域发生了赤潮现象,其覆盖范围最广时达到40平方千米,构成赤潮的主体是棕囊藻,由此造成的直接经济损失为100万元。

2005年8月23日到25日,在山东东营周边海域出现了赤潮现象,其覆盖范围最广时达到140平方公里,构成赤潮的主体是棕囊藻,由此造成的直接经济损失为200万元。2005年9月23日到27日,江苏海州湾区域也发生了赤潮,其最大扩散面积约为1000平方公里,这次赤潮的主要生物成分是中肋骨条藻,由此带来的直接经济损失为500万元。这种有害现象对渔业造成的损害,主要通过以下方式形成:

海洋

赤潮生物急剧增加,扰乱了海洋原本的生态秩序,导致海洋中浮游植物、浮游动物、底栖生物之间的相互依赖关系出现紊乱或中断,这极大地削弱了主要经济鱼类赖以生存的食物来源,破坏了海洋生物的捕食链条,损害了鱼、虾、贝类等生物的食物基础,最终造成渔业收获量急剧下降。部分引发红潮的水生微生物,是海洋中次级生产生物的优质食物来源,不过在经济海藻培育区域,它们常常与海带、紫菜等同类植物竞争养分,导致经济藻类出现褪色或腐坏现象,从而丧失了其市场应用价值。

部分潮间带生物会分泌黏性物质,这种物质若附着在海洋生物的鳃部或呼吸通道内壁,将造成其呼吸困难,甚至引发窒息死亡;另一些潮间带生物拥有尖锐的构造,一旦附着在鱼类等海洋动物的鳃片上,会对其造成物理性损伤,进而妨碍呼吸功能,最终导致这些生物窒息身亡;还有的潮间带生物能够分泌溶血性毒素及其他有害成分,这些毒素会破坏鳃部细胞的呼吸组织,抑制海洋生物的呼吸活动,同样会造成其窒息死亡。

这种藻类数量异常激增现象,会引发海水酸碱度上升,液体稠密程度增加,溶解氧含量降低,水体透光性变差,藻类大量聚集在水面,导致水中氧气不足,妨碍海洋生物的呼吸功能,造成水生生物大批死亡。

赤潮后期,赤潮生物会大量消亡,其尸体在腐解时会引发海洋环境的改变:在有氧环境中,尸体腐解会大量消耗水体中的溶氧量,导致水体中的溶解氧含量急剧降低,造成局部海洋环境严重缺氧,进而导致鱼类或其他生物因缺氧而死亡;在无氧环境中,尸体腐解会产生大量氨、硫化氢、甲烷等有害化学物质,造成鱼、虾、贝类以及海带、紫菜等海洋经济作物大量死亡。此外,部分浮游生物体内或其代谢生成物里带有生物性毒物,此类毒物会直接危及鱼类、虾类以及贝类的存活。

有毒赤潮生物若形成,会对人类健康造成威胁,其影响不仅限于渔业,还会导致海洋生物大量死亡,甚至危及人的生命安全。部分藻类会产生藻华毒素,若鱼类或贝类栖息在含有毒素的藻华区域,会吞食这些有毒藻类,即便不会因此死亡,但生物毒素会在体内持续累积,量会逐渐增加,最终超出人类食用时所能承受的限度。

误食后可能造成中毒反应,严重时可危及生命。统计显示,全球沿海区域因误食含赤潮毒素的鱼类、贝类导致的中毒或死亡案例屡见不鲜。赤潮毒素是某些有毒赤潮生物分泌的天然有机成分,人体受到的伤害主要源于食用了带有这些毒素的贝类海产,所以这类毒素常被称作“贝毒”。

赤潮是自然灾害吗

赤潮是一种自然灾害。

海中出现异常现象称为赤潮,由水中漂浮的某些微小生物在特定条件下快速繁殖或聚集造成,导致局部海域在短时间内改变颜色。这种现象会损害海洋环境,还可能造成众多海洋生物和养殖生物死亡,对渔业、养殖业、旅游业等造成重大影响。红潮的出现与多种原因相关,比如水体停滞、营养过度、阳光照射增强以及气温升高等等。而且,红潮还可能危害人类健康,因为红潮生物释放的毒素会沿着食物网传递,最终被人吸收,从而对人的身体健康和生命构成威胁。

防治海藻水华问题,必须实施多项对策,包括控制陆地污染排放,避免海水过度营养,净化工业和生活废水,确保排放符合标准,管理海洋养殖规模和范围等。如果察觉到可能有水华迹象,应立刻通知沿海管理机构,并在水华区域暂停捕捞、游泳等行为。

案例展示

每一次的精雕细琢,都是与品牌进行的一次深度对话。

一个优秀的外贸独立站,不仅仅是品牌展示,也是品牌推广、营销的多重体验场景融合。

91吃瓜:聚焦长江流域水污染治理!哈工大(深圳)王旭教授团队

读创/深圳商报首席记者 吴吉 通讯员 谢梁晖长江流域水污染治理成效如何?生态环境保护与经济高质量发展该如何兼顾?...

91吃瓜:赤潮的危害是什么 赤潮是自然灾害吗

赤潮一般可分为有毒赤潮与无毒赤潮两类。有毒赤潮是指赤潮生物体内含有某种毒素或以能分泌出毒素的生物为主形成的赤潮。赤潮一旦......

91吃瓜:前沿研究丨控制水污染,促进可持续发展

改编原文:Ana Deletic, Huanting Wang. Water Pollution Control for......

91吃瓜:赤潮造成的危害 赤潮引起的危害

1、破坏生态平衡。在植物性赤潮发生初期,水体会出现高叶绿素a、高溶解氧、高化学耗氧量,这种环境改变致使一些海洋生物不能正......

获取一站式解决方案!

即刻开启你的世界品牌之旅!