91吃瓜:美国干旱监测报告:上周美国干旱指数持平

美国干旱监测报告:上周美国干旱指数持平-饲料行业信息网...

91吃瓜:最完整的土壤知识

(一)土壤及其性状

土壤的定义:苏联土壤学家威廉斯认为,土壤是地球陆地可以生长绿色植物的松软表层,这个解释准确描述了土壤的核心作用和基本特征。绿色植物之所以能在土壤中生长,是因为它具备一种独特属性——肥沃度。这种特殊性质是土壤区别于其他物质的关键。土壤的肥沃程度虽然与土壤成分有关联,但主要取决于土壤的物理性质。

2、土壤的主要性状

土壤的构成特征,涉及颗粒大小的划分标准。微小颗粒,直径低于0.01毫米,归类为泥质成分;中等颗粒,直径介于0.01至1毫米之间,归类为砂质成分;较大颗粒,直径超过1毫米,归类为砾石成分。依据颗粒构成的不同,土壤可区分为砂质类型、粘质类型以及壤质类型。

这种土壤中砂粒占比超过八成,土粒之间的空隙比较大,土壤的体积重量介于每立方厘米一克点四至一克点七之间,所以,土壤白天和晚上的温度差别显著,透气状况良好,有机质分解速度较快,耕作起来比较方便,不过,储水储肥的性能欠佳,碰到雨水容易变得结实,养分含量通常不高,栽种庄稼时需要多施加农家肥料,并且要分几次少量地补充化学肥料。

粘土成分中泥粒占比超过六成,其密度介于每立方厘米二点六至二点七克。这种土壤质地坚硬,不仅粘滞感明显,而且聚合力和延展性突出,因而耕作起来相当不便。它虽然能很好地锁住水分和养分,内在的肥沃程度也较为可观。然而,由于土层板结,翻耕比较困难,同时地温偏低,导致肥料效果难以充分显现。为此,在耕种的田地里必须精心调控水分,设法提升土壤温度,并且要大量施用已经腐熟的有机物料以及具有温性的化学肥料。

这种土壤的沙土和粘土比例恰当,沙粒和粘粒的含量通常在百分之四十到百分之五十五之间,粘粒的含量则在百分之四十五到百分之六十之间。它的土壤容重范围是每立方厘米一点一至一点四克。这种土壤的质地比较松散,能够让空气流通,也能让水分顺利通过,同时它保持水分和养分的本领很强,也非常适合耕作,用犁翻耕起来很轻松。正因为这些优点,它是一种能够让水肥气热得到很好配合的高品质土壤。

土壤构造指的是土层聚合成颗粒的能力,称为土体构造。当土粒凝结成直径在1到10毫米之间的颗粒状土体时,称作颗粒状构造。这种构造是土体构造中最为理想的一种。它形成的条件包括两个方面:

土壤里的胶结成分主要是粘粒,还有新形成的腐殖质以及微生物的菌丝和分泌物,这些成分会与钙结合在一起,从而构成多孔的、养分充足且不易被水冲散的团粒状土壤构造,这种构造对于土壤的稳定性非常重要,因此添加含钙的肥料,比如石灰或石膏,能够促进团粒结构的形成。

第二种情况是外部力量压缩的影响,植物根系穿插、干湿变化、冻融循环以及耕作活动都会对凝聚的土块施加一定的外力压缩,使其分解成特定尺寸的土团。深翻土地、少耕处理、微灌技术、水旱轮换耕作方式,都有助于土壤团块结构的建立。

团粒结构优越性的具体表现:

这种结构有助于平衡土壤中的水分和气体,因为颗粒间有较大的空隙,颗粒内部又有毛细管孔隙,这使得水、养分、空气三者可以并存。因此,土壤的水分、养分、气体和热量状况就能得到良好的调节。

这种土壤的养分供应很充足。当水分和空气的问题得到处理之后,水分和养分的冲突也随之化解。团粒结构的表层通常进行好氧分解,而内部则进行厌氧分解,前者有助于土壤中的养分被植物吸收,后者则有利于土壤腐殖质的积累和养分的储存。经过这样的协调,水分和养分能够持续不断地满足作物的需求。

第三点在于让土壤变得松散适中。拥有团粒形态的土地,其松散且多孔,翻地时阻力不大,干活轻松,翻耕效果佳;土块细小且分布均匀,既不板结,也不易形成糊状浮泥;干燥时不会出现大裂缝,浸水时渗漏损耗也轻微。

土壤能够容纳固体物质,也能容纳液体,还能容纳气体。其容纳方式有五种分类。

机械阻留作用:指的是土壤通过物理方式拦截那些体积超过其孔隙的悬浮微粒,例如骨粉、饼肥、磷矿粉以及粪便残留物等,防止它们随着土壤渗流流失,这种作用称为机械阻留作用。土壤颗粒越小,它们之间的排列就越紧密,孔隙就越细小,因此机械阻留作用就越显著,土壤的保肥能力也就越强。这种作用对于新开垦的水田、新建的水库以及塘坝来说,有助于提升其蓄水保水的能力。

土壤胶体依靠表面能量吸附分子态养分,这种吸附过程不涉及化学反应,属于物理吸收作用。这种作用能保持分子态养分,因此,土壤中的氨气、尿素、氨基酸等分子态氮会减少挥发损失。施用易挥发的铵态氮肥时,要求复好土,原因就在于此。

土壤中的化学固定作用,涉及可溶性养分,例如特定离子与带异种电荷的离子发生化学反应,经由纯粹的化学过程形成不溶性沉淀物,并沉积在土壤里,这种过程能够减少可溶性养分的流失,然而,一旦养分被固定住,它们就变得难以被植物再次吸收和利用,因此,这会降低养分的整体利用效率。所以,采用集中施用磷肥的方法,或者将其与有机肥料混合使用,可以转化为颗粒状肥料进行施用,亦可通过根外喷洒的方式,这样做能够防止化学吸收现象的出现,同时也能降低土壤对磷酸的固定程度。

代换吸附现象,属于物理化学吸附类型。它体现为土壤胶体表层吸附诸多与其电荷性质相反的离子,与此同时,其表面等量的同种电荷离子被置换出来。其核心本质为离子交换过程,具体表现为阳离子或阴离子之间的交换,涉及土壤胶体吸附的离子与土壤溶液中离子的相互置换活动。这种效果具有可反性,胶体吸附的离子,能够被其他物质再次置换到溶液里,这样,对控制土壤里可溶养分的储藏和提供,很有帮助。

生物体对养分的摄取能力:土壤里的微生物、植物地下部分和动物等,能够从土壤中获取营养来构建自身并留在土里。它们会根据身体需求,在土壤溶液里挑选可溶性的养分,用来形成组织。这些生物体死亡后,它们的遗体会慢慢分解,把营养物质释放出来,然后被植物重新吸收使用。所以生物吸收作用,能保持养分,积累养分,提高土壤肥力。

土壤酸碱度,体现土壤溶液内H+和OHˉ的多少。通常以PH值来衡量。当PH等于7时,呈现中性状态,此时溶液中H+和OHˉ的量相同;若PH小于7,则显示酸性特征,表明H+的量超过OHˉ;PH大于7时,代表碱性特征,说明H+的量少于OHˉ。根据PH值的高低,土壤酸碱度可分为七个等级

PH

PH4.5—5.5 酸性

PH5.5—6.5 微酸性

PH6.5—7.5 中性或近于中性

PH7.5—8.5 微碱性

PH8.5—9.5 碱性

PH>9.5 强碱性

土壤酸碱性质形成缘由:土质之所以呈现酸性或碱性,根本在于土层里含有酸类与碱类成分。氢离子主要源自土粒表面吸附的氢离子和铝离子;此外,二氧化碳溶解于水后生成的碳酸发生电离也会导致。

碳酸分解成氢离子和碳酸氢根离子,碳酸氢根离子进一步分解成氢离子和碳酸根离子

另外,有机质分解时,会生成多种有机酸,例如丁酸、草酸、柠檬酸等;岩石风化期间,化学作用(比如含硫矿物氧化)也会形成酸性物质;还有施用的肥料中,包含的酸性成分

如(NH4)2SO4、NH4Cl

,植物吸收了铵根离子之后,土壤里残留的硫酸根以及氯离子,往往会导致土质变得更酸。

OHˉ的形成主要源于土壤内含有的碳酸钠、碳酸氢钠等盐类发生分解反应,同时土壤胶体中代换性钠的存在也促成了强碱的生成,这些因素共同作用导致了强碱的转化。

例如:+2H2O 2NaOH+H2CO3

+H2O NaOH+H2CO3

作物适应土壤酸碱度的情况是这样的,强酸性土壤和强碱性土壤都不适合作物生长,不同作物对土壤酸碱度的需求也不一样。比如茶树只能在酸性土壤中生长,映山红、马尾松、杨梅、蒜盘子这些植物就是酸性土壤的标志;而天竺、圆叶包柏、柏木则是石灰性土壤的标志。

土壤酸碱度显著影响营养元素的吸收利用程度,也关系到有益微生物的生存状况,土壤过于偏酸或偏碱,还会妨碍土壤形成优良结构,这些因素无疑都直接或间接地制约着植物的生长发育过程。

土壤的缓冲特性:当向土壤中投放酸性或碱性物质时,土壤展现出的抵御溶液酸度变化或碱度变化的作用力,即为土壤的缓冲特性。土壤胶体上吸附的代换性阳离子,能够对酸碱产生缓冲效果。

土壤胶体上代换性阳离子会转移到溶液中,形成中性盐或水分子,这有助于维持土壤的酸碱平衡,为植物和微生物创造适宜的生长条件,也为科学施肥提供参考依据。通过施加有机肥料、泥质肥料、石灰以及种植绿肥等方法,能够有效增强土壤的缓冲能力。

(二)土壤肥力及其因素

土壤的肥沃程度,是指土地可以提供植物生长所需的水分、养分、空气和热量等条件。这种能力被称作土地的肥力。土地的肥力可以分为两种类型,一种是自然形成的,另一种是人工改良的。此外,肥力还可以分为两种状态,一种是潜在状态,另一种是实际状态。自然形成的肥力,是指土地在未经人类耕种之前就具备的肥沃特性。而人工改良的肥力,则是通过人类对土地进行耕作、施肥、灌溉等农业活动而形成的新的肥沃能力。

耕作时间越长,任何土地的农业技术都会越成熟,非自然产生的肥力在整体肥力中的比例就越高。土地既是人类改造的对象,也是人类改造的成果。有效肥力专指能被当年种植的作物吸收利用的肥力成分;而潜在肥力则是那些存在于土壤之中,却无法被当年作物即时吸收的肥力成分。土壤的潜在肥力与有效肥力,通过合理的耕作手段,能够实现彼此的转换。

土壤的肥沃程度,主要由水分、养分、空气和温度这四个基本要素构成。土壤的肥力水平,并不仅仅取决于每个要素的数量是否适宜,关键在于水、肥、气、热之间在一定条件下的相互协调状况。因此,需要深入探究土壤中各个要素的具体情况,以及它们彼此之间的联系。

土壤含水量情况。水对农业至关重要,因为作物生长离不开水,它们需要大量水分。通常,每生产一单位产量,作物要消耗五百到一千单位的水,这些水分都来自土壤。作物吸收的养分必须溶解在水中才能被利用。此外,土壤微生物的活动以及土壤中养分的分解和转化也离不开水。

其次,水分对土壤的空气和热量状况有直接影响,同时它也改变了土壤的胀缩特性、粘着能力、粘结程度以及耕作性能等。这说明,土壤中的水分不仅对农作物的生长非常关键,而且还可以通过调节水分状况来使土壤的肥力、通气性和热量保持平衡。

①土壤水分类型:土壤水分按其受作用力的不同,一般分为三种:

束缚水,是指在土粒表面引力影响下,紧密吸附在土粒附近的液体成分,称之为束缚水。这种液体在土壤里流动非常缓慢,其中一部分在土粒表面不发生位移,因此难以被植物吸收和利用。当土壤中的含水量仅达到束缚水的量时,植物就会出现萎蔫状况。因为土粒越细微,吸附的液体就越多,所以粘土的束缚水量要高于砂土。

B、毛管水:由土壤毛细管吸引力维系,驻留在弯曲细小的土壤空隙之中。此类水分可在毛细管空隙中向四面八方迁移。其迁移遵循从含水量高的土层流向含水量低的土层的原则。它是土壤中最适宜作物吸收利用的水分。因水中溶解了多种作物所需的养分,故能为作物补充营养元素。

油砂土和潮砂土,会出现返潮或返湿的情况,这是毛管水向上移动的结果,导致地下水被带到表层土壤。然而毛管水的活动,会引发地表持续蒸发,造成土壤中的水分逐渐流失,因此农业生产中常会进行松土作业,这种措施能够阻断土壤的毛细作用,从而降低水分蒸发的速度。

重力水,是指土壤含水量超出毛管力作用限度,多余水分在重力作用下向下渗透的水分,这种水被称为重力水。它是水稻生长最有效的水分来源。虽然水分渗漏会引发流失肥料的状况,不过,无论对水田还是旱地而言,适度的渗漏都是必需的,它能促进土壤空气的更新,也有助于有害还原物质向深层移动和被淋洗掉。

水稻土壤含水量情况:水稻田在积水期间,表层土壤含水量达到饱和,受重力影响,水分持续向下渗透,形成垂直流动。依据水分向下渗透的不同特征,水稻土可分为三种类型。

地下水类型,这种水稻土的特点是地下水位线非常近,离地表不足六十厘米,由于排水不畅,灌溉水层与地下水直接相通,导致土壤透气性差,土温偏低,例如冷浸田、滂泥田以及深脚鸭屎泥田都属于此类。

B、地表水型:这种水稻土,地下水位处于较深状态,通常在150厘米以下,灌溉水难以下渗至地下水层,排水系统虽健全,但在缺水情况下容易受损。例如高岸田、天水田以及大部分梯田都属于此类。

C、良水型这种水稻土,其地下水位介于六十至一百五十厘米之间,灌溉水层并不与地下水位相连通,不过土壤中的毛管水能够实现上下双向流动,这种田块通常位于垅田的上部,或者属于一排、两排田地的情况。

这三种水稻土类型中,良水型土壤的肥力最为优越,通常适合作为高产且稳产的稻田使用。适度让土壤渗水对水稻土至关重要,它能够促进土壤中空气的流通,并帮助排出有害物质。不过渗漏量也不宜过多,否则可能导致养分流失。一般而言,当灌溉一寸深的水能够保持三天不干涸时最为理想,这意味着每天渗漏0.5到1.0厘米是最为恰当的。

土壤的气体状况,与土壤中微生物的活动以及养分的转化过程关系非常紧密,同时也对植物根系的生长产生作用。植物在不同的生长阶段,对土壤中的气体环境都有特定的需求。

土壤里的空气,有一部分是从外面大气里进来的,还有一部分是土壤里头的生物化学反应制造出来的。土壤里生物活动,包括植物根系和微生物,以及有机质分解,会持续用掉氧气,同时制造二氧化碳和其他气体,这让土壤里的空气成分和外面的大气很不一样:土壤空气里氧气比大气少,二氧化碳却比大气多;土壤空气常常被水汽浸透,大气的湿度通常只有五成到九成;土壤空气里偶尔还有少量还原性气体,比如甲烷、氢气、氨和硫化氢。

水稻土的空气状况十分特殊,因为这种土壤经常被季节性或常年积水覆盖,导致土壤中的空气与外界大气无法正常流通,常常呈现还原性质。植物的生命活动需要消耗氧气,这些氧气只能通过植物茎叶的输氧组织从大气中获取,然后由根部释放出来,从而在根部的微环境中形成氧化条件,避免稻根受到周围还原性物质的危害,这也是水稻能够在缺氧条件下正常生长的重要原因。

因此稻田土壤的气体状况表现出显著的层次性和局部性特征。表层几毫米到一厘米厚度为氧化层,由于铁元素形成高价化合物,土色呈现黄褐或黄棕色调。氧化层之下属于耕作层中的还原层,铁元素处于低价化合物状态,土色变为青灰或蓝灰色。不过根区附近的土壤,常因水稻根系分泌氧气而形成锈点或锈线。

土壤空气对土壤肥力至关重要,它为作物根系提供呼吸所需的氧气。若缺少氧气,根系生长会受阻,吸水吸肥的能力会下降,严重时会导致根系死亡。种子萌发和幼苗生长阶段尤其需要充足的氧气。即便水稻拥有通气组织,土壤仍需具备良好的透气性,这样才能促进稻根的健康发育。

土壤的气体状况关系到微生物的运作和营养物质的代谢过程。在低氧环境下,微生物以厌氧方式运作,导致有机物分解过程缓慢,造成营养元素供应不足,甚至引发氮素流失,并且,还会生成不利于植物吸收的还原性有害物质,例如乙酸、丁酸、硫化氢等。另外,土壤中空气流通不畅,会助长病原菌的繁殖,导致植物患上疾病,影响植物的生长发育,最终降低收成。因此,稻田常采用排水露田和晒田进行调节。

土壤温度状况十分重要,它对植物生长和土壤微生物活动,以及养分变化、水分蒸发和流动都有显著作用。各种作物从种植到收获都需要适宜的温度,例如大麦和小麦在1到2℃时就能开始生长,而水稻和棉花则需等到10到12℃时才可发芽。因此,不同作物的最佳播种时间,主要受土壤温度条件的影响。土壤微生物的生存环境,温度方面有特定要求,25℃到37℃是最为理想的范围,下限不低于5℃,上限则不超过45℃至50℃。当温度偏低时,微生物的代谢活动会显著减缓,极端情况下甚至完全停滞,导致有机物质难以分解,土壤中的有效养分也因此不足。冷浸田的情况就属于这一类,因此需要采取措施排除低温积水,同时增加猪牛粪便、石灰、草木灰以及火土灰的施用量,以此来提升土壤的温度。

土壤温度受多种条件制约。热是温度的一种体现。土壤获取热量主要依靠太阳辐射,其次是微生物分解有机质时产生的热量,这会导致土壤温度上升。

土壤温度受多种条件制约,包括地理纬度、地势高低、地貌形态以及坡面朝向等。然而,决定温度变化的关键因素在于土壤固有的热学属性,诸如储热能力、热量传导效率、热量吸收程度和热量释放速率等。其中,储热能力和热量传导效率是影响土温的最核心要素。

土壤热容量的定义是,每1立方厘米的干土温度上升1℃时所吸收的热量,单位是卡路里每立方厘米每摄氏度,这个数值被称为土壤热容量,水的热容量为1,空气的热容量为0.0003,土粒的热容量介于这两者之间,大约在0.5到0.6之间。土壤固体成分变动极微,因此,土壤热容量的高低主要由土壤中水分和空气的多少决定,水分丰富而空气稀少的土壤,热容量较高,升温迟缓,降温也缓慢,温度波动不大;相反,土温变化则剧烈。所以稻田的耕作方式,早春白天排掉积水来提高地温,夜间注入水分以保持温度;夏季则采用深水灌溉来降低地温。

土壤传导热量是指热量从较暖土层流向较冷土层的过程。这种能力受土壤中固体、液体、气体三种成分比例的影响。矿物质传导热量的效率是空气的一百倍,水是空气的四倍,有机质是空气的五分之一,而空气几乎不传导热量。由此可见,土壤传导热量的强弱主要看空气和水分的相对含量。因此,中耕松土能够降低土壤的传热能力,让地表的温度不容易向深层渗透,同时使深层的温度也不容易向表层流失。

土壤温度受天气因素影响时常波动,为适应植物生长需求,需针对不同季节采取相应对策,春季要提升地温,夏季要降低地温,秋季和冬季则要保持地温,通过实施具体方法达成这些目的。

早春寒潮时要多浇水,水层要深,防止地温突然降低,提高幼苗抗寒水平;正常天气下用少量水隔天浇地,帮助土壤升温透气,利于作物生长。夏季要注重增强土壤散热,可以短时间灌深水,也要经常让土地露出水面,这样既能散热,又能透气,还能供水,帮助作物生长。秋冬季节,通常配合施肥,在霜冻前浇地,可以减少作物受冻。

科学调配肥料:确保基础肥料供应充足,同时增加有机肥料,比如火土灰和经过腐熟的猪牛粪便,以此提升土壤温度。首先,这样做能加深土壤颜色,增强其吸收热量的能力;其次,有机肥料在分解过程中会释放热量;再者,土壤会变得更加松软,空气流通更顺畅,土壤的热容量也会随之减小。不仅如此,这种方法还能直接增强作物的营养吸收。

早春与秋冬低温时段,可使用草木灰、碎紫云英、干湿牛粪、苔藓或塑料薄膜覆盖地面,有助于提升土壤蓄热能力,抑制热量流失,起到保温防冻效果;夏秋高温干燥时期,则可铺设稻草或其他农作物秸秆,实现遮蔽阳光、降低地表温度的功能,并且能够减少水分散失,有效控制杂草生长。

中耕松土能够增加土壤中空气的含量,同时减少地表热量向深层土壤传递,并能抑制下层土壤温度的升高。早春时节,针对黏重且板结的土壤实施中耕松土,有助于提升地温,从而加速种子的萌发过程。到了夏季,进行中耕松土则可以缓解根系活动层土壤温度过高的状况,进而促进作物根系的发育生长。

此外,借助挡风设施、防风绿化、烟雾处理以及使用化学升温材料等手段,都能够改变土壤的冷暖程度,可以根据具体情况灵活采用。

土壤中的养分供应情况:植物生长所需的大部分营养元素源自土壤,然而,土壤内的营养元素绝大部分以难溶性的矿物质形态和有机质形式存在,属于缓效态,植物难以直接吸收利用。而能够被当季作物吸收利用的速效营养元素,仅占土壤重量的0.005%至0.1%,这些元素存在于土壤溶液之中,或者吸附在土壤胶体表面。不过,这种迟效养分和速效养分在一定条件下能够相互转化。

有机碳化合物的转变:土壤里的纤维素、淀粉、双糖、单糖以及脂肪等不含氮的有机成分,其转化过程有两种情形

当空气流通顺畅时,好氧性微生物和真菌会快速分解有机质,最终生成二氧化碳和水,同时释放出大量热量,这种热量是土壤生化反应的主要驱动力,也是土壤微生物维持生命活动所需能量的主要来源,二氧化碳则是植物进行光合作用不可或缺的原料。

当空气流通不畅时,厌氧菌开始作用,导致有机物逐步分解,过程中释放出微量的热量和二氧化碳,却积聚了丰富的有机酸,包括乙酸和丁酸,以及甲烷、氢等还原性气体,这些物质会抑制植物的生长发育,例如水稻出现的“翻秋”或“溶蔸”症状,就是丁酸引起的危害。为此,在水田中压埋绿肥,并配合施用石灰,目的是中和积累的有机酸,从而消除稻田中的有害影响。

土壤里氮元素的变化:土里的有机氮占绝大多数,无机氮很少;稻田里总氮量在百分之零点一至零点二之间,无机氮比例更低。植物从土里获取的氮,大部分源自有机氮的转换。这种转换主要有四种方式:

土壤里的含氮有机质,包括蛋白质、尿素和壳糖,会在氨化细菌的作用下,慢慢分解出氨,这个过程叫做氨化作用。不管土壤透气情况如何,这个反应都能发生。氨会和土壤中的酸根形成铵盐,被植物吸收使用,或者被土壤颗粒吸附起来储存。

硝化作用是将氨或铵盐转化为硝酸盐的化学变化,这一过程由亚硝酸细菌和硝酸细菌等微生物完成。这种转化通常发生在氧气充足的环境中,因此硝酸盐氮多见于排水通畅的土地,而淹水的田地中则很少发现。NO3-N是植物可吸收的优质营养元素,它不具备被土壤颗粒固定的能力,很容易被水流带走,因此需要通过翻耕土壤来疏松表层,同时维持适当的含水量,这样做既有助于硝化过程的进行,也能减少土壤里氨气的挥发。

土壤中的空气流通不畅,同时富含新鲜有机物和硝酸盐时,在特定微生物的参与下,硝酸盐会转化为植物无法吸收的氮气并造成损失,这种现象叫做反硝化作用。这种过程不利于植物对养分的吸收和生长,需要尽量避免。为了防止这种现象,稻田可以采取浅水间歇灌溉,适时晾田增加透气性,或者使用含铵的氮肥;旱地作物在雨后进行中耕松土,同样能够有效阻止这种转化过程的发生。

土壤里非有机形态的氮,例如铵盐和硝酸盐,会有一部分被微生物、杂草以及土壤中的动物获取,用来制造它们的身体组织,导致土壤中可供植物吸收的氮素减少,这种现象叫做生物夺氮作用。微生物在获取氮元素方面表现尤为明显,当土壤里施加了大量的新鲜有机物料,并且这些物料富含纤维素,同时其他环境因素也处于良好状态时,微生物就会迅速繁殖并活跃起来,大量消耗土壤中的有效氮,进而造成作物氮元素供应不足或出现严重短缺的情况。所以,无论是采用秸秆还田的方式,还是施用大量未充分腐熟的纤维含量高的有机肥料,都必须搭配使用适量的速效氮肥,以此来补充土壤中流失的有效氮,确保作物能够充分吸收利用。

生物固氮作用不能持续太久,一旦有机肥料腐解便会终止,另外,微生物消亡之后,氮元素依然会回到土壤之中,供农作物吸收使用,这种现象和反硝化作用导致的氮素流失有着本质上的差异。

土壤里磷元素的变化:通常土壤里磷的总量,换算成五氧化二磷,大概在百分之零点零五到百分之零点二之间。红黄壤的磷含量只有百分之零点六左右,就算按照这个数值来算,这些磷也足够让农作物连续好几年获得好收成。然而,土壤里可供植物充分吸收运用的可溶性磷,包括钠、钾、铵等磷酸盐以及磷酸一钙,和易被弱酸溶解的磷,例如磷酸二钙,存量非常有限;相反,大部分是难以溶解的磷,像磷酸二钙,还有极难溶解的磷,比如磷酸铁、磷酸铝,以及有机形态的磷。这些磷必须通过多种转化过程,植物才能够吸收和利用。

土壤中无机磷的变化,关键在于土质的性质。酸性很强的土里,磷会和铁、铝结合,形成不溶性的磷酸铁和磷酸铝,结果被土给留住了。在碱性土里,磷会变成磷酸三钙,也被土固定住了。只有土的酸碱度适中,也就是PH值在6.5到7.5之间,磷才会变得有用。

土壤有机磷物质发生转变,土壤之内,有机磷成分包含核蛋白、核酸、卵磷脂、植素以及植物内部其他含磷成分,这些物质在土壤微生物的参与下,通过水解过程释放出磷酸,这种磷酸和可水解磷类似,在土壤环境中继续经历多种变化,最终转化为可以被作物吸收利用的有效磷酸盐。

土壤里钾元素的转化情况,跟形成土壤的母岩种类、土壤的颗粒构成以及施加的有机肥料密切相关,这三者对钾元素的含量影响非常显著,差异很大。资料表明,由紫色土或花岗岩形成的土壤,其全钾含量通常在每百克2.5到5克之间。而由第四纪红色粘土发育成的红壤,全钾含量一般在每百克0.8到1.8克之间。相比之下,石灰岩风化形成的土壤,全钾含量则低得多,通常只有每百克0.68到1.12克。通常情况下,土壤里沙粒较少、粘粒较多的土壤,其含钾量会高于沙粒多、粘粒少的土壤。

土壤中的钾,根据对作物有效性的高低,分为四大类:

一种是水溶性钾,例如硝酸钾、氯化钾、碳酸氢钾,这些物质能被植物直接利用,不过土壤里储存的量非常少。

第二种是能被土壤胶体吸附的钾元素,植物可以吸收利用,不过它在土壤中的数量很少,仅占土壤全部钾含量的百分之零点一五至百分之零点五,通常所指的有效钾,是水溶性钾和这种能被吸附的钾的总和,但它只占土壤总钾量的百分之一至百分之二。

第三种是微生物体内的钾元素,这种钾在微生物存活期间存在于其内部,一旦微生物消亡并开始分解,它就能够被植物吸收并加以利用。

第四项是钾元素,来自矿石(钾云母、正长石)里的钾,是矿物在钾细菌和各类酸影响下,解出的可溶于水的钾。这种钾在土壤里最为丰富,占土壤所有钾元素比例超过九成八。但土壤中的钾,和氮、磷相似,难以满足植物生长需求,还需要通过施加肥料来增加。

土壤里不同种类的钾元素,在特定环境下能够互相转变,难溶解的含钾岩石,在多种酸类物质或钾细菌的参与下,能够转化出可溶于水的钾,不过,在含有丰富粘土颗粒的土壤里,因为粘土有吸水膨胀和失水收缩的特性,在土壤时干时湿的频繁变化中,土壤里可溶于水的钾或者能被交换的钾,会被粘土矿物牢牢锁住,变成一种无法流动的钾,导致农作物根系无法获取。

案例展示

每一次的精雕细琢,都是与品牌进行的一次深度对话。

一个优秀的外贸独立站,不仅仅是品牌展示,也是品牌推广、营销的多重体验场景融合。

91吃瓜:美国干旱监测报告:上周美国干旱指数持平

美国干旱监测报告:上周美国干旱指数持平-饲料行业信息网...

91吃瓜:最完整的土壤知识

由于土壤中生物(作物根系和微生物)生命活动的影响和有机质的分解作用,不断地消耗氧气和产生二氧化碳及其它气体,致使土壤空气......

91吃瓜:几种具有代表性的干旱指标研究概况

几种具有代表性的干旱指标研究概况 梁箫,常小雅摘要:干旱指标是进行干旱研究与干旱分析的基础,能直观反映干旱程度。干旱指......

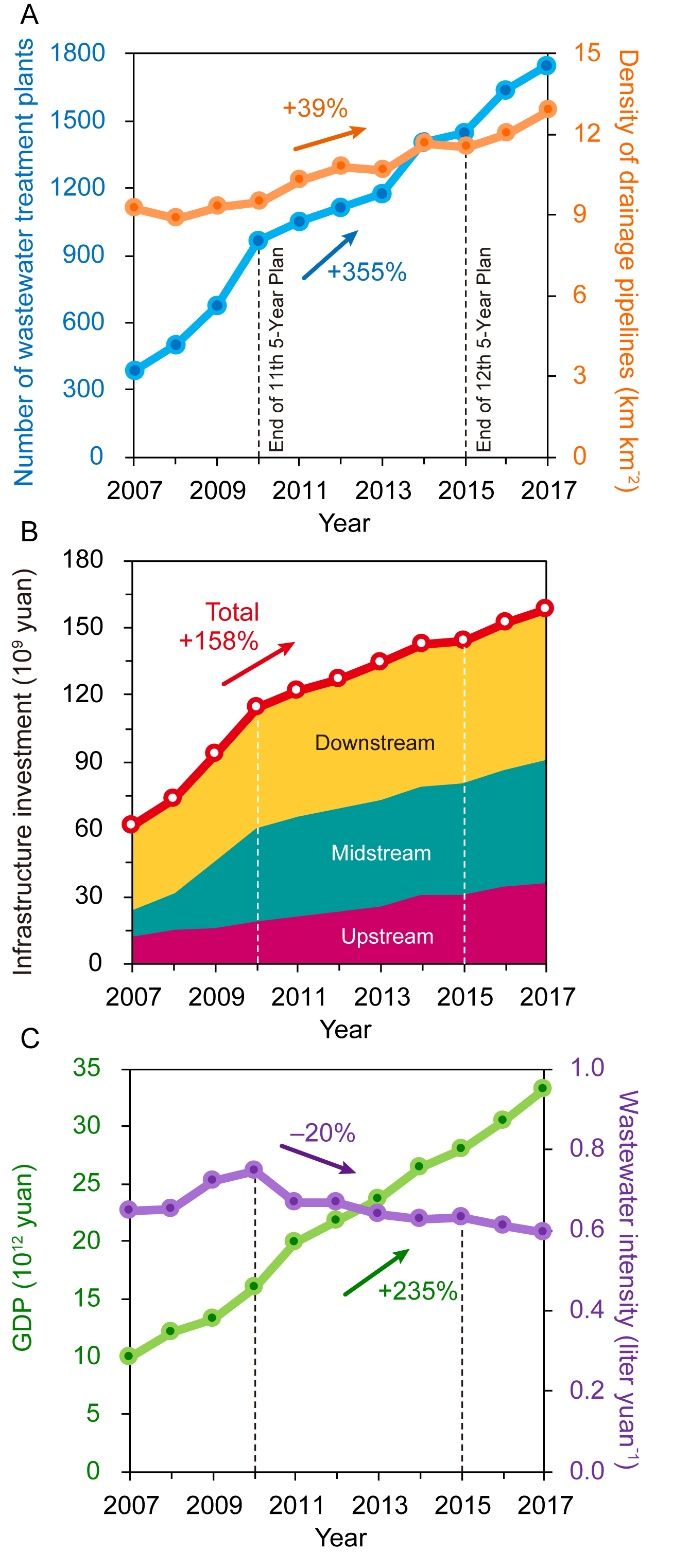

91吃瓜:聚焦长江流域水污染治理!哈工大(深圳)王旭教授团队

读创/深圳商报首席记者 吴吉 通讯员 谢梁晖长江流域水污染治理成效如何?生态环境保护与经济高质量发展该如何兼顾?...

获取一站式解决方案!

即刻开启你的世界品牌之旅!