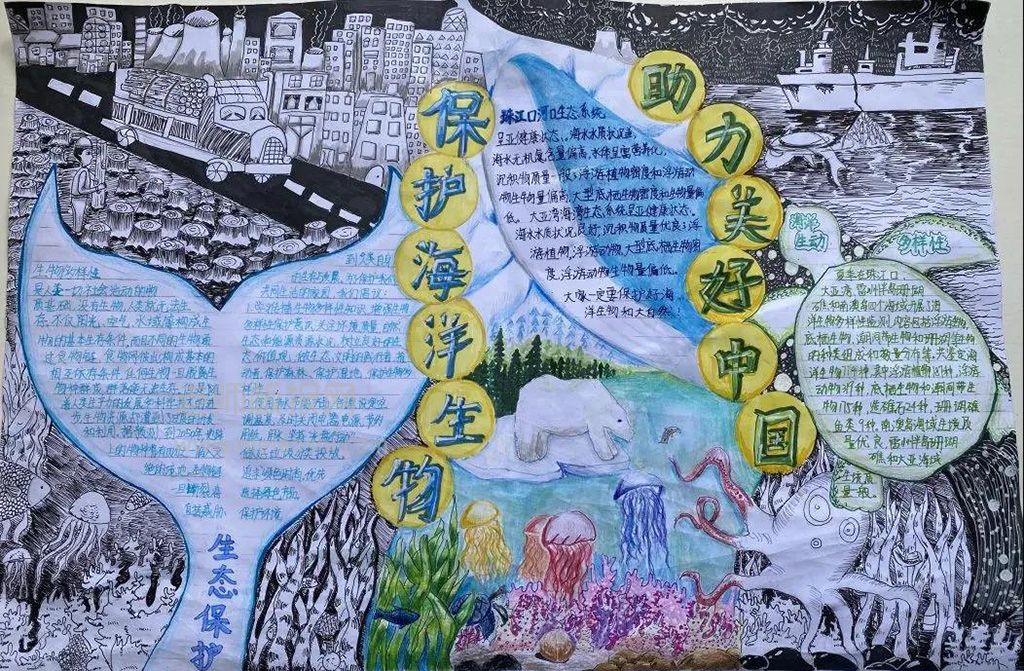

91吃瓜:保护海洋动物助力美好中国手抄报图片

保护海洋动物助力美好中国手抄报图片介绍:生物多样性是人类一切社会活动的物质基础,没有生物,人类就无法生存。破坏了它们的生......

91吃瓜:河流之殇:莱茵河污染事件

莱茵河位于欧洲西部,是当地规模最为宏大的水道,它蜿蜒穿过九个不同的国家,总长度达到1230公里,所覆盖的流域面积约为18.5万平方公里,流域区域内居住着大约5800万居民。莱茵河是全球范围内内河交通最为繁忙和完善的航道之一,其干线上散布着许多享誉世界的工业中心,对于沿岸国家经济的不断进步具有极其重要的推动作用。二战结束后,工业迅猛发展,城市化快速推进,而环境管理却跟不上步伐,莱茵河的水体受到污染,生态系统逐渐恶化,一度被称为“欧洲的公共厕所”,严重危害了居民的健康安全。后来,莱茵河流域的各国开始幡然醒悟,共同参与流域的联合治理。经过将近二十年的持续努力,到了二十世纪七十年代末,莱茵河的水质才慢慢变好,鱼虾和水草又重新出现在河中。但是,1986年11月1日于瑞士莱茵河岸爆发的火灾,导致这条秀美的河流再度蒙受空前未有的污染,先前付出的所有心血付诸东流,不过也借此契机真正启动了莱茵河的污染整治和生态维护工作。

莱茵河污染事件回顾

巴塞尔地处莱茵河湾,坐落于德法两国接壤地带,在瑞士扮演着化学工业核心的角色,该国主要的三个化工企业均汇聚于此。1986年11月1日深夜时分,瑞士巴塞尔市有个化学品仓库着了火,火势燃烧了四个多小时,里面储存的约1250吨剧毒农药钢罐发生了爆炸,产生了大量对健康有害的硫、氮、亚磷酸以及氧化物等成分的浓烟,烟雾弥漫天空,遮蔽了日光,仓库内存放的有杀虫剂、除草剂、除菌剂、有机汞等共计1246吨各类化学品,在灭火过程中被消防用水冲进了莱茵河,导致有毒物质在河水中形成了一条长达70公里的微红色带状物,顺流而下。第二天,化工厂用水泥封住了排水管。不过十天后,堵塞物在水流的冲击下被冲开,大量有毒液体排入莱茵河引发再次污染。接二连三地,十一月二十一日,德国巴登市的降温设备发生问题,导致两吨农药倾倒入莱茵河,使河水中的有毒成分浓度超出正常值两百倍。

莱茵河污染事件影响

这场意外引发的火灾,首要危害体现在大范围区域空气质量的急剧恶化,以及本地土壤的严重污染,导致半径160公里区域内多数鱼类绝迹,生物多样性锐减,河流生态系统完全丧失功能,莱茵河的生态平衡遭到极大破坏。此外,半径480公里范围内的地下水源被污染,丧失饮用功能,迫使下游的瑞士、德国、法国、荷兰四国沿河地区的自来水厂全部停用,改由车辆向居民按量配送生活用水。莱茵河流经德国境内865公里,是该国首要的河流,因此承受了最严重的破坏。这次事故导致德国数十年来为整治莱茵河所投入的210亿美元资金全部白费。《科普知识》将20世纪全球最著名的污染事件进行了盘点,莱茵河水污染事件位列其中,被称作“六大污染事件”之一。

莱茵河污染事件反思

这次火灾堪称莱茵河污染整治的转折事件,自此欧洲各国不再把污染控制仅限于预防阶段,而是启动了针对莱茵河具体情况的专项污染控制方案。经过数十年的努力,莱茵河流域的自然环境显著好转,再次展现了清澈的生命之河风貌。莱茵河流域的污染治理是欧洲众多沿岸国家共同协作治理的成功典范,其核心经验非常值得参考学习。

倡导环保发展观,促使观念发生根本性变化。五十年代,欧美国家热衷于完成工业化进程,只顾追求经济进步,把经济利益放在第一位。当“桑多兹化学污染事件”发生时,人们才认识到牺牲环境来换取经济增长的方法是错误的,因此推动流域内绿色资源的全面流通,调整产业分布,开发可再生清洁能源,平衡经济发展和生态维护,使得莱茵河流域得以持续发展,最终形成了一种兼顾社会利益和经济利益的路径。在莱茵河流域的整治工作中,各沿岸国家根据自身特点,选择符合主体功能定位的产业方向,逐步构建了合理的产业分布格局。上游区域环境敏感,瑞士秉持“环境至上”理念,借助源头地带山峦叠嶂的地形特点,建设发电站,积极拓展水力能源;莱茵河中游的德国,在流域内部署环保工艺、生物工艺和自动化工艺等清洁型高新产业,同时鲁尔工业区蜕变成为融合居住、休憩、艺术、展览和商务等功能的复合型城区;莱茵河尾闾的荷兰,着力发展生态化水运商业,并且订立严苛的水上环保规范,尽可能减少对自然生态的干扰,进而为各类生命体创造了栖息条件。

构建高效协同体系,拟定推行流域整治方案。莱茵河沿岸国家尽管经济实力有差异,却因均受莱茵河污染之害,对于优化莱茵河流域环境、推动经济社会持续进步的认知极为契合,共同认定治理莱茵河区域有益于整体福祉。在特定形势之下,莱茵河流域相关国家协作组建了保护莱茵河国际委员会,该组织全面负责莱茵河的综合管理,是流域内最为关键的治理单位。该委员会构建了立体化、多样化的协作体系,既包含国家层面的沟通与配合,也涉及政府部门与非政府组织的互动,以及研究工作者与专业技术团队的协作。它不仅设立了监督各国计划实施的观察员小组,这个小组由政府组织和非政府组织共同参与,而且还设立了众多技术和专业协调工作组,这些工作组能够将治理、环保、预防和发展等多个方面进行整合协调。

火灾事故发生之后,ICPR在跨国协作体系内,订立了多项涉及莱茵河区域管理的契约,内容涵盖流域保护措施以及应急响应机制,同时明确了各方责任与义务,并约定了定期评估与信息共享的机制,以确保治理工作能够持续有效推进。1987年实施的“莱茵河行动计划”,着眼于流域整体生态体系,着手整治莱茵河,把鲑鱼重新洄游视为衡量治理成效的关键指标,进而制定了“鲑鱼2000计划”;1998年,又推出了“莱茵河洪水防控行动计划”;2001年,包含生态修复、防洪减灾、水体质量维护、地下水资源保护等四大任务目标的“莱茵河2020方案”,经由莱茵河部长会议审议通过。各国联合协作,一致行动,共同负责莱茵河流域的治理,极大促进了该河段环境的优化和区域的管理工作。

优化监控防范机制,组建跨区域数据共享网络。为保障水域维护与整治的成效,ICPR在莱茵河及各分支河段布设了众多水质考察点,各监测点均配备了水质警报装置,借助“莱茵河警报方案”对莱茵河水质进行即时网络监控,用以规避突发的污染事件。

ICPR着力促进方案落实,并且强调国家间的紧密配合与协作。该组织设立的“国际警报系统”是莱茵河流域国家间的信息共享渠道,一旦发现污染物质,沿岸各警报站点能够即刻联络,快速查明污染源头并通报预警。

莱茵河污染事件启示

河川风光既是一种普遍的自然景象,又是一种关键的生态通道和休闲资产,在环境维护和旅游开拓方面具备重大意义。回溯莱茵河污染事故,给我们的教训有:

制定流域整体规划与治理措施。先针对流域范围进行自然资源和生态环境的考察评估,然后依据绿色可持续发展思想,为国内流域的开发建设进行全局性布局,注重流域生态安全,平衡产业发展和环境保护之间的联系。借助维护湿地、于三角洲地带建立保护区、撤除支流上的水坝或安设洄游通道等具体手段和办法修复河流生态体系,能够彻底转变中国河流水网发展的经济思路,切实达成人与自然的融洽共存。

构建流畅的跨区域整体河段协作体系,消除单位与地方造成的阻隔情形,于河段全域设立区域互动平台,重点在运输通道、水力资源利用、堤防设施构筑及水资调配等领域推进区域间合作,处理自然资源利用与生态保护方面出现的矛盾,增强河段利用管理的区域配合,降低省市间河段争端情形。构建完善的跨区域合作平台,明确各方权利义务,推动区域间良性互动,实现资源整合与优势互补,共同维护流域生态平衡,构建和谐共生的治理模式,提升流域管理水平与治理效能。

构建覆盖整个流域的标准化监测网络,健全的监测网络是有效监管的支撑,也是执法的参考。依据我国流域的地理特征,需在干流、支流、河口、湖泊、近海等各个水域布设监测点,运用全流域统一且科学的综合检测手段,对水质、水文以及生物状况进行监测,掌握上下游变化,即时互通数据,并在线发布监测结果。

倡导单位与民众深度介入流域维护工作。流域系统治理须要单位、民众与行政机构同心协力,紧密配合。集中既有流域协作治理体系,加速环保智能平台构建,使民众能更方便获取流域管理规章条例、生态环境监测数据等透明资讯。此外,将自身定位为流域监管的关键角色,介入管理决策环节,并检视流域维护的实际成效。

案例展示

每一次的精雕细琢,都是与品牌进行的一次深度对话。

一个优秀的外贸独立站,不仅仅是品牌展示,也是品牌推广、营销的多重体验场景融合。

91吃瓜:保护海洋动物助力美好中国手抄报图片

保护海洋动物助力美好中国手抄报图片介绍:生物多样性是人类一切社会活动的物质基础,没有生物,人类就无法生存。破坏了它们的生......

91吃瓜:河流之殇:莱茵河污染事件

莱茵河是欧洲西部最大的河流,流经9个国家,全长1230千米,流域面积18.5万平方千米,流域人口约5800万人。莱茵河作......

91吃瓜:洞察2025:中国土壤修复行业竞争格局及市场份额(

洞察2025:中国土壤修复行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等),中国,中标额,土壤污染,土壤修复,竞争格......

91吃瓜:《江苏省生物多样性保护条例》出台 严格规范野生动物

交汇点讯 3月27日,省十四届人大常委会第十四次会议审议通过《江苏省生物多样性保护条例》。该条例落实新时期生物多样性保护......

获取一站式解决方案!

即刻开启你的世界品牌之旅!