91吃瓜:小学环保教育知识讲座

小学环保教育知识讲座环保基本概念自然环境与生态保护环境污染与防治低碳生活与可持续发展环保行动与实践01环保基本概念010......

91吃瓜:杨萍 等:西藏沙漠化研究进展与未来防沙治沙思路

这篇文章会发表在《中国科学院院刊》二零二零年第六期的专题:荒漠治理与持续进步上

杨 萍1,2 魏兴琥3 董玉祥4 李 森3

1 中国科学院西北生态环境资源研究院

2 中国科学院科技促进发展局

3 佛山科学技术学院

4 中山大学 地理科学与规划学院

西藏地域荒漠化探究是我国相关领域的关键部分,过去三十年间,关于西藏土地荒漠化的研究获得了显著成就。该研究掌握了西藏地区土地荒漠化的具体情况,揭示了其时空演变规律和影响因素,构建了涵盖高寒地带荒漠化土地分级标准、地质历史时期荒漠化发展轨迹、河谷地带风沙地貌特征等内容的西藏高原荒漠化研究框架,研发了具有高原特性的西藏荒漠化治理技术与措施,同时根据西藏荒漠化当前状况、发展动向及治理成果,规划了未来西藏防风固沙的指导方针与行动方案。

二十世纪九十年代从前,西藏土地荒漠化现象未被学术界关注。自1989年起,中国科学院兰州沙漠研究所(现今的“中国科学院西北生态环境资源研究院”)等机构持续三十载,对西藏荒漠化的情形与特性、演变与缘由、走向与治理方针及其技术支撑进行了全面探究,构建了西藏土地荒漠化学说,初次揭示出“西藏是我国土地荒漠化的关键区域之一,荒漠化是西藏最为显著的生态挑战之一,不仅对西藏的生态境况和民众生计带来重大损害和威胁,也对我国、东南亚及全球生态造成不良后果与影响”的学术认知。

合作机构与西藏地区相关单位共同推进,针对荒漠化土地的治理方法、治理手段、治理范式等展开实践研究,探索出西藏荒漠化土地的全面治理技术,直接应用于西藏荒漠化治理工作,效果十分突出。

1 西藏土地沙漠化研究主要科学进展

摸清了西藏沙漠化的状况、分布特点及其变化趋势

通过反复对土地荒漠化状况进行考察,并利用多阶段遥感观测信息,掌握了西藏关键区域及全区域七个地市六十七个县市区荒漠化土地的种类、严重程度、面积及其地理分布情况,揭示了近三十年西藏土地荒漠化的演变轨迹,实现了对青藏高原荒漠化问题的整体调查与持续监测。

1 西藏沙漠化状况及分布特点

西藏高原荒漠化土地规模显著,散布范围广泛,造成严重后果。1989至1991年间,借助遥感图像判读和地面勘察,掌握了西藏荒漠化土地的确切面积,形成了该区域荒漠化土地的基础数据依据。1990年西藏七个地区六十五个县市区存在荒漠化土地分布情况,具体表现为总面积四百六十六点四平方千米,占西藏全部土地面积四千七百七十点零七平方千米的百分之十六点六一;其中最为严重的极重度到重度荒漠化土地面积有三千三百六十四点六四平方千米,其次的中度荒漠化土地面积有二百七点二平方千米,以及轻度荒漠化土地面积有八万四千五百九十二点五五平方千米,它们分别占西藏荒漠化土地总面积的百分之十六点九、百分之五十五点九六和百分之四十二点三五。西藏全区共有65个县级行政区受荒漠化问题困扰;另外,在7个地级行政区划的34个县级行政区,存在潜在荒漠化土地,总面积达13651.80平方千米,占西藏土地总面积的1.14%。

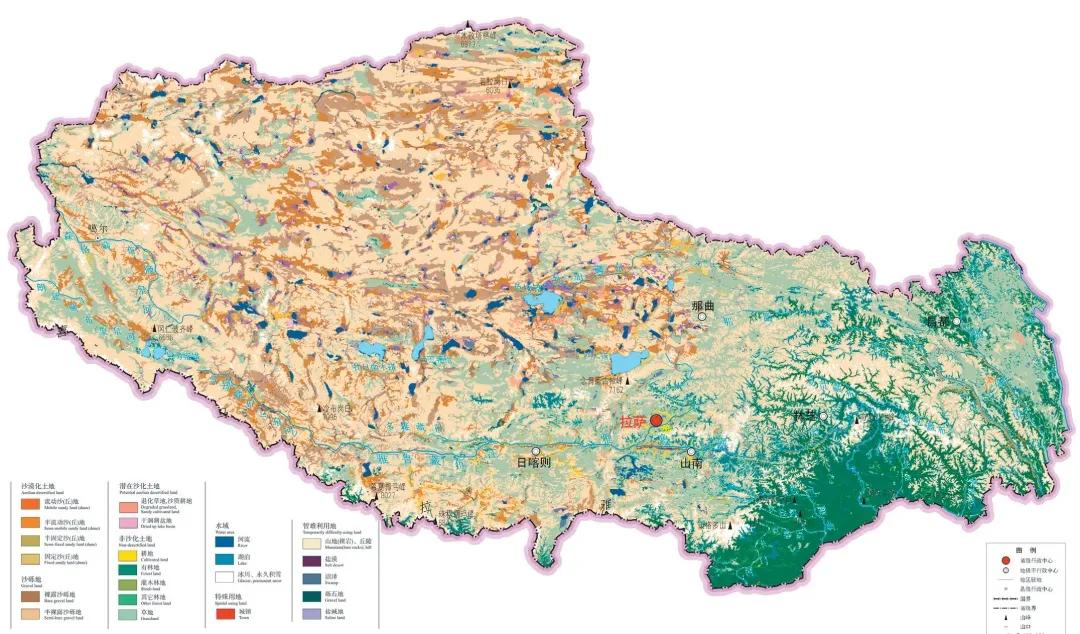

图1 1999 年西藏沙漠化土地分布图

调查发现,荒漠化区域遍及多种地形构造,包括山间低洼地带、水道两侧洼地、湖泊周边地带以及山麓扇形地等,这些区域多见于藏北高原中西部,阿里高原西部,雅鲁藏布江两岸以及朋曲中游两岸(图 2)。

图2 西藏雅鲁藏布江河谷沙地及典型爬山沙(丘)

各类沙漠化土地与所在自然区域系统具有相近的景观表现。藏东三江河谷构成以灌草丛沙丘为主的亚高山稀疏灌丛草原干旱河谷沙化地貌,藏南河谷地带构成以多种沙丘连片分布为特征的亚高山灌丛草原河谷沙化地貌,藏北和藏西北构成以广阔沙砾地和零散沙丘为标志的高山草原草甸沙化地貌。

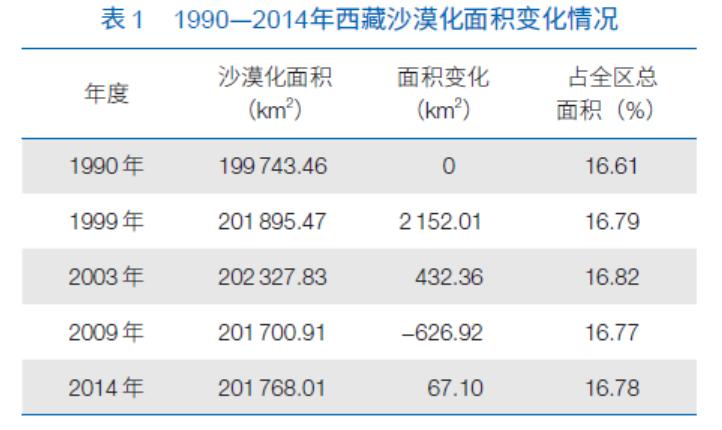

2 西藏沙漠化 30 年变化分析

20世纪90年代,人口持续增多,牲畜数量加大,加上燃料不足促使人们砍伐森林、开垦土地,这些因素导致西藏荒漠化区域不断蔓延,其带来的危害也日益严重,阿里地区的狮泉河镇、日喀则市的多布塘村、拉萨市的堆龙德庆县桑达乡朗木杰色康村等地方,都曾经遭遇过被沙子掩埋而被迫搬迁的困境。1999年,西藏荒漠化土地面积达到4.47万公顷,占全区土地总面积的16.79%.近十年间,荒漠化土地面积增加了2152.01平方公里;极重度-重度荒漠化土地面积增至4142.98平方公里,中度荒漠化土地面积增至2.23万平方公里,轻度荒漠化土地面积略微下降,为84094.26平方公里.这一阶段,西藏沙漠化土地无论面积还是程度都呈增加趋势。

21世纪初,西藏开始全面实施土地沙漠化研究与防治项目,并在部分地方推广沙漠化治理技术。2005年西藏自治区第三次荒漠化和沙化监测报告指出,从90年代末至21世纪初,西藏荒漠化土地范围从0.47平方千米增长至0.83平方千米,占全区土地总面积的16.82%,五年间扩张了432.36平方千米,与90年代初期至后期近十年的变化相比,扩张速度显著减缓,扩张面积减少了1719.64平方千米;昌都、拉萨和林芝等地区(市)的荒漠化土地明显收缩,这三个地区的荒漠化面积分别缩小了1430.71平方千米、833.26平方千米和533.18平方千米。

更令人振奋的是,极重度-重度沙漠化区域面积从4142.98平方千米增长到了4173.18平方千米,五年来仅增长了30.2平方千米,这个增幅远远小于20世纪90年代初期到末期将近十年间778.34平方千米的扩张幅度;中度沙漠化区域面积由0.23平方千米上升至0.50平方千米,五年间增加了76.27平方千米,同样显著低于20世纪90年代初期至后期高达1871.93平方千米的增长数值;轻度沙漠化区域面积则从84094.26平方千米扩展到84420.15平方千米,五年时间增加了325.89平方千米(见表3)。

西藏沙漠化蔓延的态势现已得到有效控制,扩张速度明显减缓,荒漠化带来的危害逐步减弱,国家和西藏地方各级政府在此项治理工作中的高度关注和资源投入,收获了显著的成果和回报。

20世纪90年代以后推行的防沙工程逐渐显现生态效果,荒漠化地带的自然环境慢慢改善,到了2003年形成了转折点(见图3),荒漠化土地面积开始缩小,呈现反方向发展趋势,西藏地区整体迈入全面整治与生态修复—荒漠化环境逐步改善的时期。进入21世纪,中央政府及西藏自治区进一步强化了对西藏自然环境的保护工作以及荒漠化问题的治理措施。西藏自治区第四次、第五次荒漠化和沙化监测的相关资料表明,西藏自治区的沙化土地在持续缩小,土地面积扩大的速度在逐步放缓,最近十年间,这种状况呈现出比较稳定的状态。

图 3 1990—2014年西藏沙漠土地变化趋势图

创立了高原特点的西藏土地沙漠化理论体系

西藏土地沙漠化理论研究最初基础薄弱,后来形成了符合高原地域特点的专门理论框架,补全了该领域的研究空缺,获得了国内外学术界的肯定,也为我国政府完整执行《联合国防治荒漠化公约》奠定了科学基础。

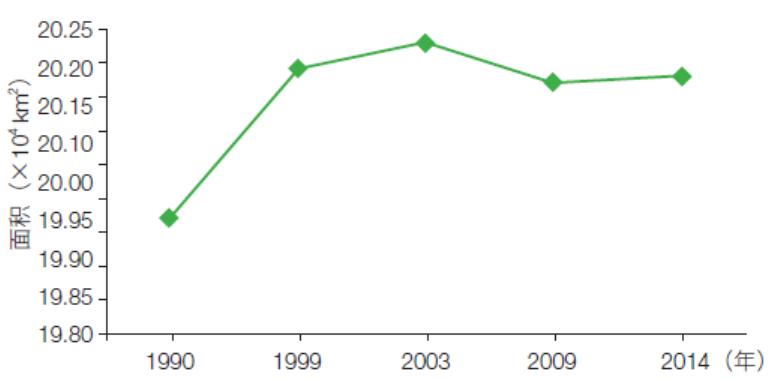

1 创立了具有高原地区特色的西藏土地沙漠化分类分级指标体系

刷新了对现有荒漠化区域分布及类型划分的既有观念,针对西藏荒漠化土地的风沙地貌形态、景观特征与分布状态,构建了契合我国高原地域特性的西藏土地荒漠化分类分级标准(表 4)。

2 揭示了西藏土地沙漠化的演化过程

在西藏的藏北高原、藏南河谷湖盆、阿里高原和藏东南三江河谷这些易发生沙漠化的典型地带,通过地质剖面考察和历史气候研究,解开了西藏地质历史时期土地沙漠化的演变历程,说明了当前气候状况和人类行为如何影响沙漠化土地的形成与转变,研究了沙漠化发展及逆转同气候变化、人类社会经济活动之间错综复杂的相互作用,构建了区域沙漠化发生发展的动力框架,展示了西藏土地沙漠化的物理和生物等现阶段变化,综合运用定性与定量方法,估算了气候变化和人类活动对西藏土地沙漠化的作用程度,完整且深入地剖析了西藏土地沙漠化发展变化的驱动力和内在机制。

3 阐明了西藏高原独特的河谷风沙地貌特征

研究河谷湖盆地区风沙地貌的形成原理和演变过程,发现了这类特殊风沙地貌与高原季风强弱起伏的相互关联;通过模拟河谷地表水流状况和风的方向力,新方法地分析了沙丘及沙丘带在河谷湖盆地带的形成原因和变化趋势。

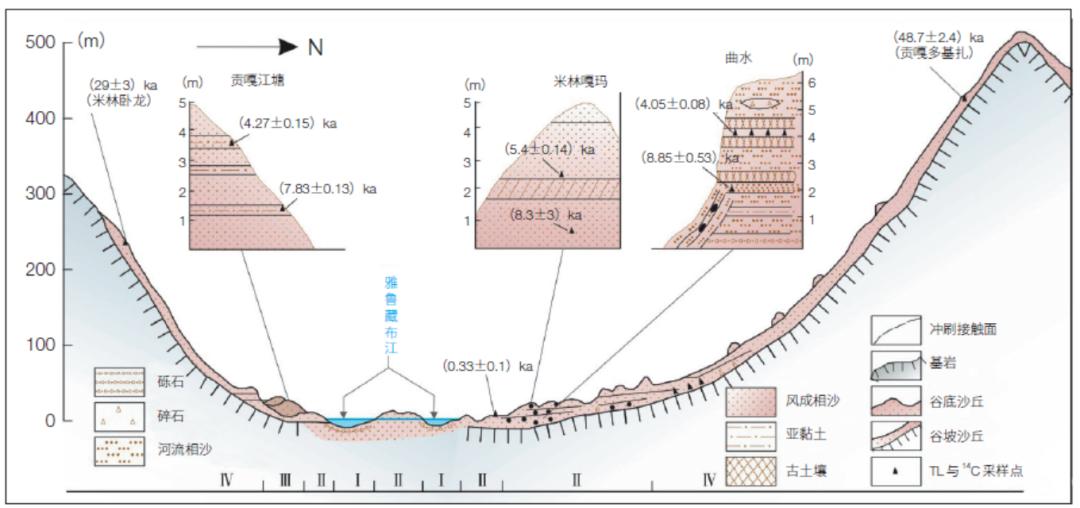

图4 雅鲁藏布江米林、山南等宽谷风沙地貌综合剖面图

河流冲刷塑造的地貌单元;河岸两侧受水陆双重影响的地带;台地主要由风力侵蚀形成的区域;山谷斜坡上风和水共同作用形成的地貌

建立了高原特点的西藏土地沙漠化防治技术体系

1 制定了符合西藏高原特点的西藏土地沙漠化防治的区域策略

西藏各地区土地荒漠化情况、形成原因、发展趋势及治理基础经过全面分析,制作了西藏高原荒漠化防治分区图示,划分出四大治理板块,分别是藏南河谷湖盆板块、藏北高原板块、阿里高原板块和藏东南三江河谷板块,同时为各板块明确了荒漠化治理方向、治理手段和技术方案,有力促进了防风固沙重点项目的推进和荒漠化治理工作的开展。西藏首次制定了沙漠化土地治理方案,明确了治理区域划分、防沙工程安排及关键治理方向,阐述了土地沙漠化防治的核心策略、整体规划和技术方法,选定了四大治理区域的沙漠化综合治理最佳方案,为西藏土地沙漠化治理工作提供了指引,并被西藏相关机构正式采用。

图 5 西藏高原土地沙漠化防治区划图

2 建立了西藏农田、草地、公路沙漠化土地治理示范区

依据高原特有的自然条件及西藏地方经济文化进步情形,为改善高原生态面貌,从全面治理和有效运用角度出发,实践了涵盖工程措施、生物手段及综合管理等方法的农田、牧场、道路等西藏荒漠化土地治理的试验和推广示范,研发了西藏高寒地带不同种类荒漠化土地的治理技术方案,治理成果十分突出,为西藏荒漠化土地治理技术的普及提供了典范案例,促进了关键区域荒漠化土地治理工程的开展。

设立日喀则江当沙漠化土地综合整治及试验示范区,藏北高原退化草地修复推广示范区,八-邛公路沙害工程防治示范区,分别针对农田、草地、公路等西藏沙漠化土地,系统实施防治技术的试验研究与应用示范,至今持续发挥综合效益,为西藏重点地区土地沙漠化防治工程提供实施指导,成为西藏土地沙漠化防治技术推广的典型样板。

2 西藏土地沙漠化发展趋势及防治效果

西藏土地沙漠化的成因及趋势

西藏高原主体地区,气候类型属于高原寒温带半湿润、半干旱以及干旱,生态体系较为不稳固,变化灵活,并且对环境变迁反应灵敏。土地荒漠化的形成和演变,受到自然因素和人类因素的共同作用,其中气候波动和人为过度干预是导致荒漠化过程中两个关键因素。

气候变得干燥,促使土壤失去水分,植被开始衰退,并且导致风蚀侵蚀力增强、蒸发加剧、冻融现象增多等沙漠化相关因素出现;人类活动方面,过度开垦土地、过度砍伐树木、过度放牧等行为是加速沙漠化进程的主要推手,这种人为因素与土地退化状况之间也存在相互促进的反馈关系。自然因素和人为因素相互结合,引发沙漠化现象的深藏原因和主要动力,彼此之间产生联系,彼此之间产生激励,彼此之间产生推动,让原本的自然沙化现象转变为人类加速的沙化现象。

西藏高原存在土地荒漠化的易发条件,具有显著的荒漠化固有风险,在气候趋向干旱的过程中,自然荒漠化现象逐步显现;人类对土地资源的粗放利用,又导致当地本就稀疏的地面植被和含沙量高的地面土壤结构遭到更严重的损害,唤醒了荒漠化的潜在因子,强化了自然荒漠化现象,促成了人为加剧荒漠化现象的形成。

在自然沙化进程和人为加速沙化进程相互作用下,土地沙化现象的发生导致可用土地规模缩小,生产效能与潜力减弱乃至完全丧失,这无法避免地加重了区域社会经济对资源环境的负担,进而再次提升了土地资源被过度使用的程度,最终陷入“沙化加剧→土地资源过度利用→沙化进一步加剧→土地资源再次过度利用→沙化持续加剧”的恶性循环状态。

自1959年西藏民主改革以来,当地社会经济迅猛进步,民众生活品质显著改善,生产体量与技艺水准大幅跃升,人口规模及其活动范畴、力度也随之急剧扩张和增强,这同脆弱且易受损害的自然环境及其有限的承载能力之间的冲突愈发突出,而土地资源的过度利用,是该区域土地荒漠化问题的主要诱因。

二十世纪下半场,受全球变迁作用,西藏高原区域气候显现出变得干燥且温度升高的态势。那个时期尤其出现很多气温异常偏高的年份,温度上升的幅度相当可观,当年的平均气温比过去三十年的平均值高出半度,整体温度呈现出明显上升的态势,与此同时,年降水量却有所下降,这种变暖又变干的气候模式,使得高原地区风蚀的破坏力大大增强,地面抵抗风蚀的能力随之降低,原本就存在的自然沙漠化现象因此被进一步激化并加剧。科学调查指出,那个阶段由于过度开垦、过度放牧和过度砍伐等人类活动破坏,加上气候变暖变干,西藏高原的土地荒漠化进程明显加快,荒漠化土地的分布范围持续扩大,荒漠化的严重程度不断加深,2003年,西藏荒漠化土地的面积达到了顶峰。

21世纪以来,西藏高原气候出现明显变化,表现为温度显著上升,降水明显增多,呈现暖湿化趋势,区内年平均气温以每十年增加0.24℃的速度持续攀升,年降水量则每年增长9.6毫米,同时蒸发量减少,大风及沙尘暴的日数也呈现明显下降态势。

尤其值得强调的是二零零九年二月十八日,国务院五十次常务会议批准了西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008—2030年),该规划包含三大类十项工程,不仅显著减少了人类活动导致土地沙化的影响,而且着重控制了荒漠化扩展并治理了沙地扩散的状况。土地荒漠化现象伴随人类活动干扰的降低而趋缓,荒漠化区域范围和严重程度逐步收窄并减轻。

2003年以前,西藏沙漠化面积达到最高点,此后逐年逐步缩小;雅鲁藏布江流域典型区域的风沙治理效果非常明显,沙化土地的规模有所压缩,重度沙化土地的级别有所下降,雅鲁藏布江沿岸的沙地植被逐渐恢复,大片林草覆盖,生态环境得到显著改善;藏北高原的牧区传统能源替代工作取得很大进展,替代率达到58.7%,新型清洁能源的使用比例有所提升。

如今,青藏高原的地面荒漠化现象已经得到有效控制,不过因为青藏高原的生态环境比较敏感,还是很容易被自然因素和人类行为所破坏而变得衰败。气候变得温暖湿润,为治理工作提供了好时机,这有助于生态修复,也能让不稳定的生态系统变得稳固,这样做既能维护社会安定,又能促进民族和睦,还能保障国家安全,同时可以驳斥那些国内外敌对分子编造的关于西藏环境变差的虚假言论。

西藏土地沙漠化的防治成效

到2009年6月,西藏自治区一共治理了426.67平方千米的风沙问题,在2006到2009这三年期间,全区就投入了6000多万元用于防沙治沙工程的建设。

于日喀则市江当乡、拉萨市曲水县察巴朗村、山南地区扎囊县朗赛岭村、阿里地区狮泉河镇等不同类型荒漠化地带设立荒漠化治理样板区域,在荒漠化危害严重的地点推行荒漠化防控项目,荒漠化难题获得妥善解决。

人民网在2010年9月25日刊文称西藏山南地区雅鲁藏布江北岸,过去风沙肆虐,如今已是杨柳茂盛、树木成林,整条雅鲁藏布江仿佛一条曲折的绿色长带;新华社于2011年8月12日发布消息西藏拉萨、日喀则和泽当的扬沙天数每年分别削减了32天、34天和32天,狮泉河镇因风沙问题曾面临搬迁风险,现已基本消除;国务院新闻办公室在2016年10月26日公布的《西藏生态安全屏障保护与建设工程(2008—2014年)建设成效评估》中明确指出,沙化土地面积缩小,工程区域内的风沙治理取得了明显效果。”

西藏荒漠化状况的研究,在近三十年的时间里,完成了普查、监测、科研及治理示范等任务,经历了三个不同的发展时期,分别是先期的普查调研与科学探索,中期的技术试点与地方治理,以及后期的整体治理与生态修复。在国家和自治区政府的积极扶持下,西藏荒漠化土地的调查、研究、示范治理及技术推广均获得显著进展,荒漠化危害已有效控制,荒漠化扩展态势已得到根本性扭转,伴随治理成果的持续显现,西藏的生态环境正加速向良好状态演变。

3 西藏防沙治沙对策建议

西藏高原特殊的地理位置和易损的生态环境,决定了治理荒漠化土地必须持续投入巨大努力,在人口与土地冲突严重的“一江两河”地带,以及草场与牲畜矛盾日益尖锐的阿里高原和藏北高原,土地荒漠化的蔓延与恢复正经历着不断变化,倘若对荒漠化土地的管控有所松懈,极有可能导致荒漠化问题重新恶化。

为此,鉴于荒漠化治理已见成果,西藏自治区政府宜将防治土地荒漠化列为《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008—2030 年)》中的核心任务,在国家相关机构的协助下,增强扶持强度,持续不断,着力推进防沙治沙工作。

1 制定新时期防沙治沙规划

鉴于西藏地区荒漠化问题呈现积极变化,需重新设定防沙治沙的工作方向和策略,探索创新的治理方法,并拟定适应新时代要求的治理方案。依照整体性、阶段性、守护性、创新性这些指导方针,需要从区域整体战略角度理解,各个地方的治理重点存在差异,不同时期的治理手段也有不同,要分步骤逐步推进治理工作;在维护生态平衡的基础上,进行治理技术的研究和治理项目的建设,为西藏的生态保护屏障工程提供防风固沙工程的建设方案和技术支持。

2 持续开展防治工程试验示范建设

持续推进中部流域荒漠化土地综合整治示范项目,推进藏北高原草地生态保护示范项目,实施阿里高原退牧还草与城镇生态保护示范项目,建设藏南三江河谷区防风固沙林生态项目,尤其注重示范项目的后期维护与管理,确保其能够长期稳定发展。

3 开展西藏沙漠化土地的新一轮调查

通过综合运用多种手段和途径,获取西藏荒漠化区域最精确的当前信息,确保西藏防治沙漠工作精准高效。

4 引入信息化技术,开展定位监测,精确到逐块整治流动沙丘

西藏的流动沙丘分布比较密集,沙地所占范围不大,不过造成的破坏相当剧烈,需要运用卫星图像信息处理、全球定位系统以及地理信息系统这三大技术手段来监测流动沙丘,同时研制出定位监测设备,对沙丘实施重点改造,让流动沙丘慢慢转变为固定沙地。此外,借助先进的信息化手段,能够助力土地荒漠治理、环境维护、资源利用、灾害应对和预警,有助于及时处置和预防。

5 将沙漠化土地防治同重大生态工程和精准脱贫相结合

防治荒漠化地区应当和恢复森林植被、停止耕作还林还草、保护水土、维护原始森林、守护天然牧场、营造防护林等生态项目,以及乡村畜牧业提升计划紧密配合,同时与西藏地区农民精准脱贫、实现共同富裕高度融合,互相促进,寻求出一条治理沙漠—建设生态—发展生态产业—增加农牧民收入和实现富足的道路,为西藏的安定和发展提供科技支持,保障“世界最纯净的角落”天空明朗、土地肥沃、水源清澈。

杨萍是中科院科技促进发展局的研究员,拥有地理学博士学位,专攻沙漠化与遥感地理信息系统领域。她曾在中科院西北生态环境资源研究院,即原中科院寒区旱区环境与工程研究所,开展西藏沙漠化研究长达近二十年,并荣获西藏自治区科学技术奖一等奖。现在她主要承担中科院野外观测研究网络体系的管理与研究任务。

该研究由杨萍,魏兴琥,董玉祥,李森共同完成,发表于中国科学院院刊,2020年第6期,具体页码为699至708页,主要探讨了西藏地区沙漠化问题的研究现状,并提出了未来防沙治沙的具体方向和策略。

案例展示

每一次的精雕细琢,都是与品牌进行的一次深度对话。

一个优秀的外贸独立站,不仅仅是品牌展示,也是品牌推广、营销的多重体验场景融合。

91吃瓜:小学环保教育知识讲座

小学环保教育知识讲座环保基本概念自然环境与生态保护环境污染与防治低碳生活与可持续发展环保行动与实践01环保基本概念010......

91吃瓜:杨萍 等:西藏沙漠化研究进展与未来防沙治沙思路

1990 年西藏 7 地65 个县有沙漠化土地分布,总面积 199743.46平方千米,占西藏总土地面积 1202996......

91吃瓜:小学环保知识讲座.pptx

小学环保知识讲座.pptx,小学环保知识讲座实践绿色生活日期:20XX...

91吃瓜:习近平在内蒙古巴彦淖尔考察并主持召开加强荒漠化综合

习近平在内蒙古巴彦淖尔考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时强调勇担使命不畏艰辛久久为......

获取一站式解决方案!

即刻开启你的世界品牌之旅!